參觀

本土光影講好“有一種叫云南的生活”

翠湖是理解昆明“慢生活”的第一現場,為展現“有一種叫云南的生活”提供了歷史縱深與生活質感。??翠湖作為昆明城市文脈的起源地和昆明市中心觀光點,原為滇池東北岸的“翠湖灣”,因滇池水位下降,湖灣分離,且遍種蓮藕、蔬菜,也稱為“菜海子”,見證了從元代水澤、明清軍防衙署到現代公共園林?。翠湖是昆明的“精神高地”,周邊聚集了眾多文物保護單位,鏈接著近代護國運動、西南聯大精神的完整文化鏈條,承載著“一池翠湖水,半部昆明史”的厚重底蘊。經歷生態修復后,翠湖已成為昆明城市生物多樣性保護的“生態心臟”,現為“大翠湖歷史人文旅游圈”Citywalk熱門景點和文化創新策源地。

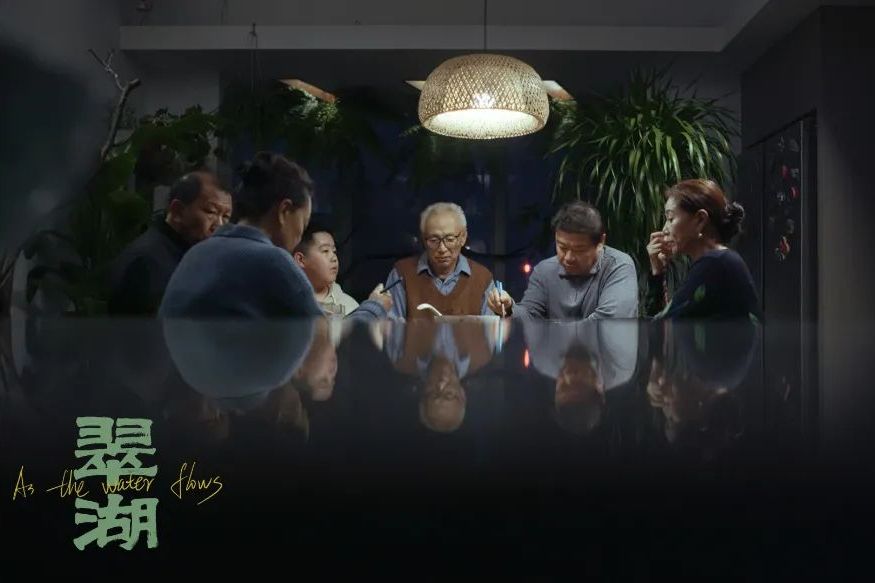

《翠湖》構建了云南“地方性”的文化敘事,使翠湖從地理實體升華為承載集體記憶的精神家園。《翠湖》是導演卞灼的首部劇情長片,以家族旁觀者的視角,講述了家住昆明翠湖畔的喪偶老人在嘗試新戀情遭女兒反對后,通過調解家庭矛盾重建親情紐帶的過程,展現當代中國家庭三代人的情感裂痕和重構家庭紐帶的故事。電影中翠湖是“家”的象征,昆明人身份認同的地理標志,作為主要取景點承擔了場景敘事的功能,如家庭矛盾爆發地在梧桐道、代際和解場所在講武堂,翠湖不僅是電影物理空間上的取景地,也成為情感坐標上的敘事支點。

電影《翠湖》的文化價值:講好云南故事

《翠湖》突破了傳統云南影像的同質化表達,探索講好云南故事的創新模式。云南影視作品里的民族風情、自然風光,使這片土地成為全國觀眾向往的“詩與遠方”,凸顯民族特色對旅游經濟的強大拉動作用,然而云南現代都市的市井生活與文化復雜性卻成了敘事盲區。《翠湖》用市井日常替代景觀符號,用老舊小區和翠湖邊的廣場舞,填補了“現代云南”的影像空白,使云南從風景明信片轉變為現代都市煙火。

電影打破了“云南想象”刻板標簽,沒有炫目的少數民族服飾,沒有刻意編排的民俗表演,首次以昆明普通家庭為主角,展示現代都市的多元性、時代性和真實性。影片鏡頭對準翠湖邊小院的市井煙火符號:晨起的燒餌塊、小鍋米線、打麻將拌嘴、老爺子的燒豆腐,這些看似瑣碎的生活切片被編織進家庭敘事中,構建真實的昆明味覺與視覺記憶,成為“云南故事”的具象載體。

在地化價值:文化持有者掌握表述權

《翠湖》主創團隊全員本土化,重塑了知識生產的主體。劇組全云南班底的創作模式,從導演、演員到美術團隊,形成了從內容到人才深度在地化,實現文化持有者對表述權的掌握。本土群體獲得了影像話語權,通過真實呈現昆明市井生活,打破了主流話語的單一敘事壟斷,實現了文化表達的多元平等,從主體性方面構建了“各美其美,美美與共”的文化生態,體現了費孝通提出的“文化自覺”理論:深刻理解自身文化價值,主動思考發展路徑,并實現在當代語境下的創造性轉化。

電影通過強化在地認同,展現了“在地文化”的可持續生命力,有效促進了云南文化的傳承與創新。云南不僅是取景地,也是萬千世相的一面鏡子,卻長期作為景觀符號被納入他者敘事。《翠湖》探索推動云南從“為他者提供背景”轉向“為自己書寫故事”,使這片土地有望從“中國最美外景地”蛻變為“原創故事工坊”。自2022年以來《翠湖》與《不游海水的鯨》等由云南本土導演創作的作品相繼在國際電影節獲獎,形成了“滇浪潮”的文化現象,證明了在地創作的生命力,促使更多本土創作者開始關注自己生活的土地,形成了持續的良性循環。

云南影像從“參與者”向“敘事主體”的轉變

《翠湖》呈現了本土電影人從“參與者”向“敘事主體”的轉變。當云南團隊用方言講述自家故事時,攝影機從“他者凝視的工具”轉變為在地文化的發生器,完成了從“被觀察的客體”到“言說主體”的根本轉變,這種創新打破了被動參與與主動決策的權力關系,在主體生活實踐中實現文化多樣性的統一,展現了本土敘事的視覺表達創新,完成了云南影像從“被觀看”到“自我言說”的史詩性轉身。

影片采用本土聲音元素作為敘事主體,昆明方言與普通話混雜的對白,精準還原數百年來移民城市的語言生態,把各色方言熔煉成混雜的鄉音。片中老一輩角色使用方言數落晚輩,從土得掉渣的歇后語中,觀眾聽見了老昆明人“損中帶疼”的市井智慧,而年輕一代則以普通話回應,形成生動的代際對話。這些聲音不僅是地域標簽,也是文化認同載體與情感修復媒介。

成熟的敘事節奏平衡度

青年導演卞灼在敘事結構與影像語言層面展現出成熟的平衡度,在個人表達與現實條件之間進行了高度自覺的平衡與取舍,體現出一種“堅決捍衛”與“最終妥協”并存的創作策略。影片采用去戲劇化的敘事革新,摒棄強沖突故事線,依托“浸入式日常主義”敘事,使地域文化升華為跨越地理的情感共鳴載體。整部電影沒有明星、沒有宏大敘事,通過地域特色的生活細節和真實情感,實現了“在地文化”與“普世情感”的融合。

電影“去情節中心化”的敘事策略,以“靜觀”對抗煽情,克制而真實的表達方式,引發了觀眾廣泛共鳴,使作品獲得接地氣的真實質感。當主人公謝樹文閱讀《春城晚報》的場景出現時,昆明觀眾瞬間產生集體共鳴。這種“日常生活世界”的創作觀,拼貼出未經修飾的生活流,展現了在現代化浪潮中努力守護精神原鄉的人類群像,深度還原了昆明“慢生活”的精神內核,無需多余的旁白解說,生活自身言說著其意義所在,展現了云南獨特的城市人文氣質與家庭倫理情感。

本土影視產業轉型的前景

《翠湖》藝術上的成功是一次云南文化實力的有效輸出,推動云南從“外景地”到“策源地”的產業升級,為云南影視產業爭取到了寶貴的關注度與政策支持呼聲,也為云南乃至全國的小成本電影提供了可復制的實踐路徑。年輕一代導演文化根脈厚植于云南土壤,賦予作品這片土地最樸素、最深沉的情感,從本土導演的崛起,展現了云南電影發展的前景和希望。此次獲獎不僅是對本土影視產業創作能力的肯定,也象征云南青年創作者開始在中國乃至國際電影舞臺上發出聲音。

影像人類學田野課的生動實踐

學術交流前,《翠湖》劇組參觀了云南民族文化宮“中華文化認同主題展”,“語通文同”“生活互融”“藝文會通”等板塊系統呈現了云南各民族在中華文明多元一體格局下的文化交融歷程。劇組深入考察了云南民族服飾、飲食、建筑等物質文化,為未來創作儲備豐富的視覺人類學素材,同時也思考了電影創作如何通過微觀敘事折射宏觀的民族文化認同,正如各民族服飾紋樣既保持個性又共享審美范式,優秀的影像作品在個性表達中也傳遞著共通的文明價值,成為影像人類學田野課的一次生動實踐。

火塘不熄,文明永續

當學術平臺遇見金爵獎劇組,火塘邊的訪談讓“有一種叫云南的生活”從口號變為可觸摸、可參與、可傳承的文化實踐。在這場博物館與影像的共振中,參與訪談的每個講述者都成了火塘里新添的柴薪,照亮文明傳遞的火種,實現影視創作和學術研究的深度聯動,彰顯了電影與博物館共同的文化再生產使命。

此次跨界學術交流讓博物館和電影制作方成為文化闡釋協同伙伴。博物館提供民族文化基因庫,為電影提供人類學級考據支撐,把民族文化符號轉化為視覺表達,實現學術資源向電影語言的高效轉化,學術能量得以在廣闊的銀幕空間和大眾語境中釋放。電影則借助學術的深度,增加影像厚重的歷史真實感和文化可信度,提升文化表達的精度與厚度,實現從娛樂產品向文化擔當和學術價值藝術表達的躍升。

“不熄的火塘”學術交流平臺

當學術平臺遇見金爵獎劇組,火塘邊的訪談讓“有一種叫云南的生活”從口號變為可觸摸、可參與、可傳承的文化實踐。在這場博物館與影像的共振中,參與訪談的每個講述者都成了火塘里新添的柴薪,照亮文明傳遞的火種,實現影視創作和學術研究的深度聯動,彰顯了電影與博物館共同的文化再生產使命。

此次跨界學術交流讓博物館和電影制作方成為文化闡釋協同伙伴。博物館提供民族文化基因庫,為電影提供人類學級考據支撐,把民族文化符號轉化為視覺表達,實現學術資源向電影語言的高效轉化,學術能量得以在廣闊的銀幕空間和大眾語境中釋放。電影則借助學術的深度,增加影像厚重的歷史真實感和文化可信度,提升文化表達的精度與厚度,實現從娛樂產品向文化擔當和學術價值藝術表達的躍升。

云南民族博物館打造的“不熄的火塘”學術交流平臺,寓意以文化之火照亮文明之根,以火塘為證熔鑄共同體意識之路,搭建跨學科、跨領域、跨地域的學術交流平臺,邀請不同領域的專家學者開展學術交流,建設具有思想深度與社會溫度的文化智庫,為鑄牢中華民族共同體意識提供兼具理論高度與實踐熱度的火塘方案,為深化中華民族共同體意識教育提供不竭的能量場。

策劃:趙菲

學術:楊曉冰

撰稿:張靜紅

預告片、花絮、劇照、圖片:《翠湖》劇組

技術:周偉

宣推:高翔

媒體:蒙建光

視頻/參觀講解:黃子芮